検査部

検査部について

そのほか、心電図・脳波・肺機能検査など、直接患者さんに接して行う生理機能検査も同じく検査技師の仕事です。これらの検査結果をもとにして、医師の判断で的確な診断および治療が行われています。

また、院内診療支援活動として、糖尿病教室などで患者さんに対して、検査に関する説明を行っています。このように私たち検査部は、検査を通して患者さんの役に立てるように24時間体制で検査を行い、さらに他の面からの診療に貢献できるように心がけ日常業務を行っています。

検査部課長挨拶

検査部では、血液、尿、便、体液などの採取された検体を検査する検体検査(生化学・免疫検査、血液・凝固検査、輸血検査、細菌検査)、手術や内視鏡検査などの際に患者さんから採取された臓器、痰、尿などに含まれる細胞を調べる病理検査、心電図、脳波、超音波検査など患者さまに接して検査を行う生理検査を行い診断、治療に欠かすことのできない検査データを提供しています。また、各々の検査には専門性を高めるための認定資格があり、資格を取得することにより、知識・技術の習得に努力しています。

また、緊急検査として休日、夜間においても検査を行える体制を構築し、スタッフ一同協力のもと、患者さんの安全と正確で迅速な検査業務に取り組んでいます。

各部門紹介

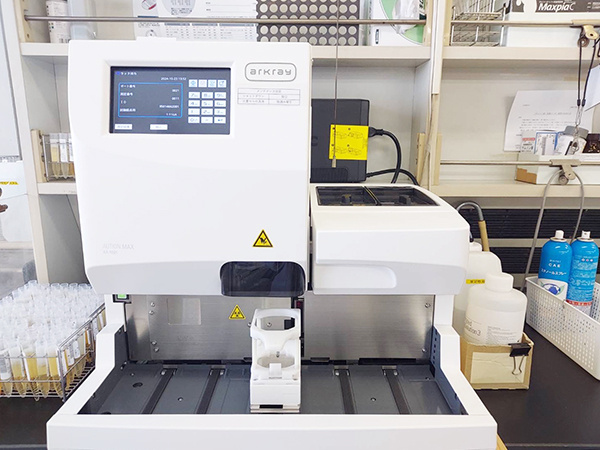

一般検査

当院の一般検査では、主に尿検査、糞便検査、穿刺液(髄液・腹水・胸水・関節液など)検査、糖尿病検査(血糖、ヘモグロビンA1cなど)を行っています。

尿検査

化学成分であるタンパク・糖・ビリルビンなどの定性検査と、尿沈渣中の有形成分である赤血球・白血球・細菌などの検査を行っています。患者さんの病態を推測するために行われます。

糞便検査

潜血検査と寄生虫卵の検査を行っています。潜血検査では消化管疾患における出血の有無を調べ、潰瘍、炎症、大腸癌などの診断に活用されています。

穿刺液(髄液・腹水・胸水・関節液など)検査

体腔に貯留した液を穿刺して細胞数、タンパク、糖などを測定します。貯留原因や病態を推定する上で重要な検査です。

糖尿病検査(血糖・ヘモグロビンA1cなど)

糖尿病かどうかを知るための血糖値や負荷血糖検査をはじめ、約1ヶ月間の血糖の平均の状態がわかるヘモグロビンA1c検査があります。

血液検査

当院の血液検査では、主にCBC(全血球算定検査)、凝固・線溶系検査、赤血球沈降速度検査、血液ガス検査などを行っています。

CBC(全血球算定検査)

赤血球、白血球、血小板数などを測定します。健康診断などのスクリーニング検査はもちろん、貧血や炎症状態、造血器腫瘍などの血液疾患など、多くの疾患の診断に利用されます。

また顕微鏡を使用し、赤血球や白血球の形態を観察しています。

凝固・線溶系検査

血漿成分からPT、APTT、フィブリノゲン、ATⅢ、Dダイマー、FDPなどを測定しています。これらのスクリーニング検査の結果からどこに異常があるかを推定し、さらに異常因子を特定するための検査を進めていきます。

赤血球沈降速度検査

血液中の赤血球が重力により沈降する速度をみる検査です。貧血や感染症、多発性骨髄腫などで促進し、赤血球増多症やDICなどで遅延します。

生化学・免疫血清検査

生化学検査

肝臓や膵臓などの臓器は特有の酵素を持っており、臓器が病気などにより傷害を受けるとその酵素が血液や尿中に流出します。血液や尿中の酵素の量を測定することによりどの臓器がどの程度傷害を受けているかがわかります。血液や尿などに含まれる蛋白質・脂質・各種酵素などの量を測定した結果をもとに医師が病気の診断や治療効果の確認をします。また病態の程度、予後の判定、健康状態なども検査結果によりわかります。

当院で実施している代表的な検査

- 肝臓:AST・ALT・Y-GTP・ALP・LDH・ビリルビン・コリンエステラーゼ(ChE)・A/G比 など

- 膵臓:アミラーゼ(AMY)・リパーゼ(LIPA)など

- 腎臓:尿素窒素(BUN)・クレアチニン(Cr)など

- 心臓:AST・ALT・CK・CK-MB・トロポニンT・NTproBNPなど

免疫血清検査

細菌やウィルスなどの異物(抗原)が体内に入ると、その異物を排除するために特有の物質(抗体)が産生されます。この動きを免疫といいます。細菌やウィルスなどに感染していないかを調べるために、血液中の抗体や細菌・ウィルス自体(抗原)の有無を測定しています。

- 肝炎検査B型肝炎:HBsAg・HBsAb・HBcAb

- 肝炎検査C型肝炎:HCV抗体

- HIV

その他の検査

- 敗血症の鑑別診断及び重症度判定の補助:プロカルシトニン

- 各種腫瘍マーカー

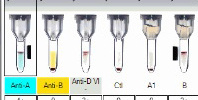

輸血検査

輸血は出血を伴う患者さんの治療や移植医療をおこなうために不可欠な補助療法です。しかし輸血という医療行為には数多くの危険が内在しています。したがって、輸血の持つ危険性を理解して患者さんの安全を最大限に確保した輸血管理体制を構築することが求められています。輸血検査項目として、血液型検査(A・B・O・AB)・不規則抗体検査・交差適合試験等を実施しています。

血液型検査(A・B・O・AB)

輸血にとって最も重要な検査項目です。安全な輸血を行うためにはABO血液型同型の血液製剤を選んで輸血を行います。

血液型検査(RhD式血液型)

判定例:A型・Rh(+)

判定例:A型・Rh(+)

不規則抗体検査

判定例:不規則抗体(+)

判定例:不規則抗体(+)

交差適合試験(クロスマッチ)

輸血の際に患者さんと輸血製剤の間で血液型(A・B・O・Rh血液型・不規則抗体)による輸血副作用を防止する最後の適合性を確認する重要な検査です。

その他

輸血検査では、患者さんへの輸血事故防止と安全な輸血業務に努めています。自己血より作製する自己クリオプレシピテートの作製も行っています。また定期的に輸血療法委員会を開き血液製剤の適正使用の推進に努めています。

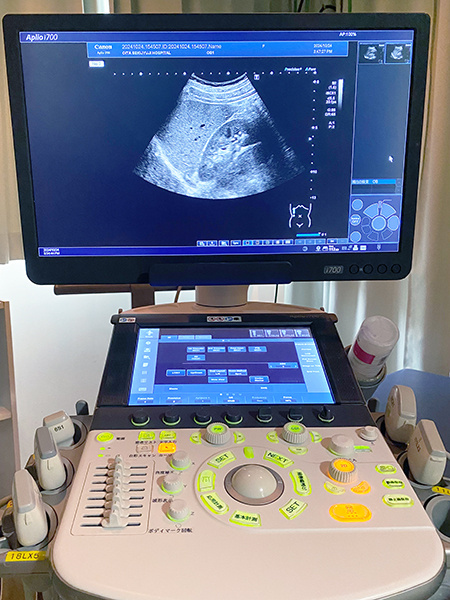

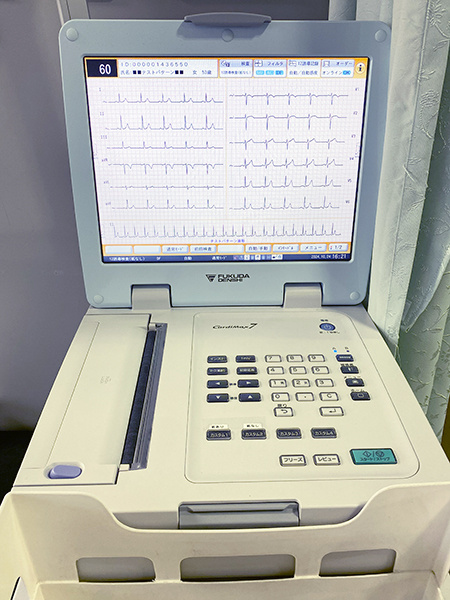

生理検査

当検査室の生理検査室では、主に循環器系、消化器系、呼吸器系、神経系の検査を実施しています。循環器系の検査には、心電図検査や心臓の動きをみる心臓エコー、消化器系の検査には腹部エコー検査やピロリ菌の有無を調べる尿素呼気試験、呼吸器の検査には肺の大きさなどをみる肺活量や気管の炎症をみる呼気NO検査、神経系の検査には脳の状態をみる脳波などがあります。検査はすべて検査技師が患者さんに直接関わって行う検査になり、検査前の説明などはわかりやすい説明を心がけております。もしわからないことや、不安な点があればなんでもお聞きください。

心電図

心電図は心臓に流れる電気活動を波形として記録したものであり、不整脈や心筋梗塞などの虚血性心疾患の有無を調べるための検査です。

心エコー

心電図で異常が認められた場合や先天性疾患の定期的なフォロー、手術前の心機能の評価などの際に超音波を用いて心臓の動きや血液の流れなど心臓の状態をより詳しく調べる検査です。

腹部エコー

腹部症状や他画像診断等にて異常が認められた場合に検査し、肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓を中心に異常がないかを検査します。結石・ポリープ・のう胞・腫瘍・などの限局性病変、脂肪肝・慢性肝炎などのびまん性疾患、各臓器の形態などを観察する検査です。

頚動脈エコー

脳梗塞の既往や血管の動脈硬化などが疑われる場合に検査し、首の左右にある頚動脈の血管の太さ、動脈硬化の程度、血栓の有無、血液の流れなどを調べる検査です。

肺機能検査

数種類の息の吐き方をしてもらい肺の大きさや、息を吐く強さなどを調べ、慢性閉塞性肺疾患や喘息などの肺疾患の有無を調べる検査です。肺機能検査は患者さんの最大の努力があって初めて意義をもつ検査となります。

脳波

頭に複数の電極を装着後、脳(大脳)の働きを波形として記録し、てんかんなどの脳疾患の有無を調べるための検査です。

検査表

| 検査項目 | 検査時間(目安) | 検査日 | 注意事項 |

|---|---|---|---|

| 心電図 | 5分 | 月〜金 | パンスト等はお控えください |

| ABI(脈波伝播速度) | 15分 | 厚手の服・靴下を脱いでの検査になります | |

| in Body(体液量測定) | 15分 | 金属系のアクセサリー等は外してもらいます | |

| 心エコー | 20分 | ||

| トレッドミル(負荷心電図) | 30分 | ||

| ホルター心電図(24時間心電図) | 24時間 | 当日はお風呂に入れません | |

| 24時間血圧 | 24時間 | 当日はお風呂に入れません | |

| 肺機能検査 | 5〜10分 | ||

| 呼気NO検査 | 5分 | 食後1時間は検査できません | |

| 腹部エコー | 20分 | 当日の朝食はお控えください | |

| 尿素呼気試験 | 30分 | 前日21時以降から絶食でお願いします | |

| 頚部血管エコー | 30分 | ||

| 下肢血管エコー | 1時間 | ズボンを脱いでの検査になります | |

| 脳波 | 1時間 | 整髪料等はお控えください | |

| 末梢神経伝道速度 | 1時間 | ||

| 筋電図 | 1時間 |

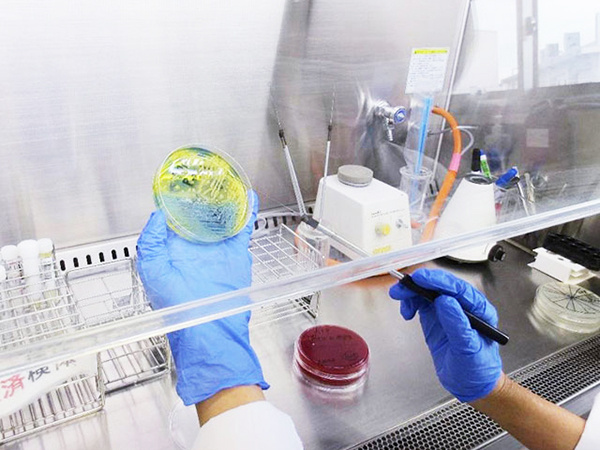

細菌検査

細菌検査では、黄色ブドウ球菌や大腸菌、サルモネラ菌などの病原菌・起炎菌の検出を目的とした細菌培養や迅速診断キットを用いてのインフルエンザなどのウィルス抗原検査を行っています。また結核菌が代表される抗酸菌の迅速検査も行っています。院内活動として院内感染防止対策委員会やICT(Infection contorol team)、AST(抗菌薬適正使用支援チーム)などに参加し感染の防止に努めています。2020年7月より新型コロナウィルス感染症にたいして、核酸増幅検査(PCR検査など)を導入しています。

一般細菌検査

一般細菌検査では、喀痰・尿・便などあらゆる検査材料から細菌感染症の原因菌を調べその原因菌に効く薬剤の情報を臨床医へ報告、適切な治療が行えるための検査を行っています。また近年話題になっている薬剤耐性菌の情報なども各部門と連携をとり、いち早く報告を行っています。

抗酸菌検査

抗酸菌検査(迅速塗抹)は、喀痰・気管支洗浄液・胸水などの検体を染色し、顕微鏡を用いて抗酸菌(結核菌など)の有無を調べる検査です。院内感染対策上大切な検査で迅速性や正確性を必要とする検査です。

迅速検査

迅速検査では、インフルエンザウィルス・A群溶連菌・肺炎球菌・ロタウィルス・アデノウィルスなどの抗原検査や新型コロナ核酸増幅検査などを行っています。また、院内感染対策用にノロウィルス抗原検査も行っています。

院内活動

細菌検査室では、検体検査を行いながら院内感染対策の一員としてICT活動や、AST活動を行い、感染防止や、抗菌薬適正使用の支援に努めています。

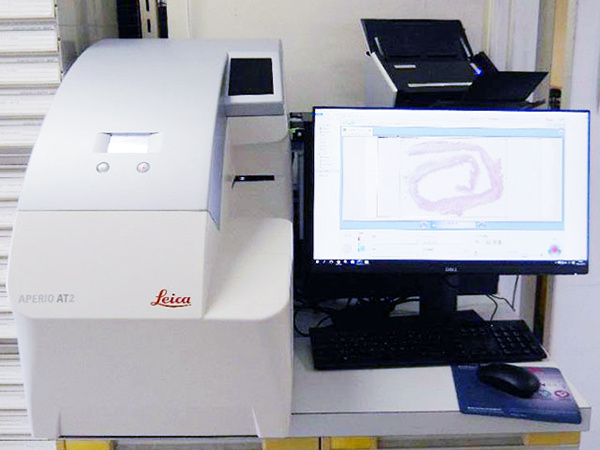

病理検査

当院は日本病理学会登録施設で、病理専門医である医師1名、細胞検査士2名を含む臨床検査技師3名で業務を行っています。病理検査は、患者さんから採取した組織、細胞を顕微鏡で観察し、病気の診断を行う検査です。どのような病気であるか?病変が良性か悪性か?手術での病変の程度広がりはどのくらいか?病変部が全て取りきれているか?治療の効果はどの程度か?などがわかります。大きく分けて組織検査、細胞検査、病理解剖の3分野に分けられます。当院はがん診療連携拠点病院であり、病理検査室は患者さんの診断・治療に欠かすことの出来ない非常に重要な部門にあります。

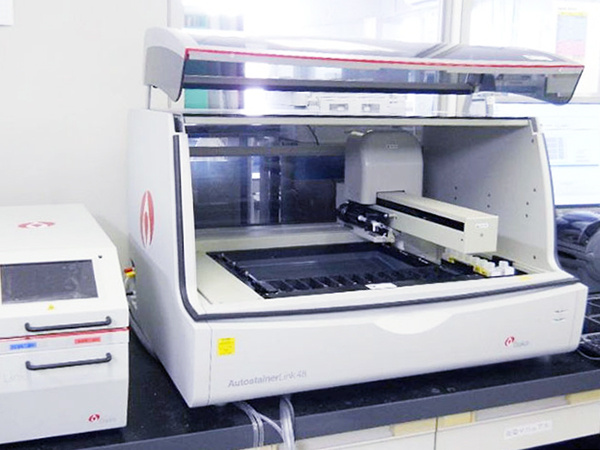

組織検査

内視鏡や外科手術により、患者さんから採取された臓器は、速やかにホルマリンという液に浸され固定します。固定後は、病理医により適切な部位を切り出し、最終的にはパラフィンというロウで固めた材料を薄く切り、染色を施し、標本が完成します。その後、病理医が顕微鏡にて観察、診断を行っています。特殊染色や免疫染色も補助診断、治療目的のために行っています。また、当院では分子標的治療の適応決定にも対応するためのコンパニオン診断(PD-L1)を行っています。さらに当院では県内初の遠隔画像診断を取り入れ難解症例のコンサルテーションや迅速な診断に尽力を尽くしています。

迅速組織検査

病変が良性か悪性か?手術での病変の程度・広がりはどのくらいか?病変部が全て取りきれているか?などの確認のために手術中に採取された組織の一部を急速に凍結し短時間で標本の作製・診断する方法です。

細胞診検査

尿や喀痰中で、自然に剥がれ落ちた細胞や、病変を綿棒・ブラシで擦り取った細胞や、針で病変を穿刺した細胞などをスライドガラスに塗り、速やかにアルコールにて固定します。その後、染色を施し、顕微鏡にて悪性細胞の有無や治療効果の判定、感染症などの検索、判定を行っています。細胞検査士と病理医によりスクリーニング、診断をします。穿刺した細胞の塗抹は標本の精度を高めるため、患者さんの傍で処理しています。ご了承願います。

病理解剖について

病理解剖とは、不幸にして患者さんがお亡くなりになった場合に、患者さんの疾患の本態を、より正確に、より深く、病理学的に解明するために、ご遺族の承諾のもとに、ご遺体を解剖させていただくものです。全身の臓器を調べ、臨床経過と照らし合わせながら病態を解明していき、生前の診断は正しかったのか、どのくらい病気が進行していたのか、適切な治療がなされていたのか、治療の効果はどれくらいあったのか、死因は何か、といったことを判断します。病理解剖では原則として病巣部だけではなく、腹部、胸部(開頭例では脳も含める)の臓器をすべて摘出します。ご遺体は解剖後に清拭(せいしき)し、ご遺族のもとにお返しいたします。皮膚切開部は縫合し、テープなどにより保護しますので、お棺に入った状態では外見上見えません。解剖時間は通常約2時間、開頭(脳の解剖)を追加する場合は約3時間を要します。

解剖終了直後、担当医より解剖肉眼診断についてご説明いたします。その約2週間後、固定臓器から顕微鏡用の標本を作製し、組織学的診断を行い、先の肉眼的診断と照らし合わせながら、病理解剖仮診断を行います。通常解剖後2、3ヶ月以内に診断結果と臨床経過、検査等総合的な討論を行う為のカンファレンス(CPC)を開催し、複数の医師によって詳細に検討したのち、最終診断報告書を作成します。最終診断報告に関しては、御遺族の御希望により、診断報告書のコピーを御遺族へ郵送させていただく、あるいは担当医(または解剖を担当した病理医)から結果説明をさせていただく、などで御報告させていただいています。また最終診断報告結果は個人情報保護に留意して、「日本病理学会」が年1回発行する「日本病理剖検輯報」に収録され、貴重な資料として広く利用されます。

病理解剖の結果が蓄積されることによって、他の方法では得がたい医学の進歩への貢献が期待されます。また、故人の体の中でどのような病気がどれぐらい進行していたのかを病理解剖によって明らかにし、その苦しみがいかばかりであったかを知ることは、ご遺族にとって意味のあることではないでしょうか。御理解、御協力をどうぞよろしくお願いいたします。

外来処置室

病棟について

中央処置室の採血業務について2階中央処置室に検査部職員が、午前中2名(現在女性2名)と看護師(4~6名)で行っています。毎日診療が始まる午前9時に合わせて8時00分より採血を開始しています。患者さんと接する中で、患者さんの声を直接聞く事ができ検査室とは違う発見もある職場です。

検査技師の業務内容

検査受付とバーコードラベルの発票、尿検体の受け取り、採血管の管理、出血時間、採血済みの検体を3階の検査室にリフトで送る事