「身体的拘束・行動制限」に関するガイドライン

Ⅰ 当院の「身体的拘束・行動制限」に関する基本的な考え方

大分赤十字病院は、人道・博愛の理念に基づき医療・看護を提供しています。そのため、身体的・精神的に弊害をもたらすおそれのある身体的抑制・拘束を「行動制限」と総称し不必要な行動制限を行わない取り組みを行ってきました。今回、令和6年度診療報酬改定の入院料通則「身体的拘束の最小化」の内容を受け、抑制帯等、患者の身体に触れる何らかの用具を使用し身体を拘束する抑制を「身体的拘束」、カメラやセンサーによる監視的な抑制を「行動制限」と称して抑制の最小化をめざすこととします。

さらに抑制には、行動を落ち着かせるために抗精神薬を過剰に服用することで患者の活動を制限する「薬物による抑制」(ドラッグロック)、自分の意志で開けることができない居室などに隔離する「空間的な抑制」、「~をしたらだめ」という注意や指摘、叱責が患者の行動を制限する「言葉による抑制」(スピーチロック)がある。これら3つの抑制に関しても、今回院内に設置された身体的拘束最小化部会(詳細はⅨにて後述)の活動の中で検討しながら、最小化に取り組みます。

急性期医療を担う当院では患者の安全確保、危険防止、安静保持のためにやむをえず身体的拘束、行動制限を行わなければならない場面が少なからず存在します。身体的拘束、行動制限が最小限に留まるよう、職員一人一人が質の高い医療・看護を提供することを心がけ、身体的拘束、行動制限が必要とされる場合については、判断基準に則り、適正な手続きを踏まえて実施します。

Ⅱ 身体的拘束・行動制限の定義

1.身体的拘束

1)身体的拘束の定義

身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束しその運動を抑制する行動の制限をいう。

2)身体的拘束の具体的な行為

・転落防止や安静保持のためベッドや車椅子に体幹や四肢を安全帯等で固定する。

・各種輸液ライン、経管栄養等のチューブ、ドレーン等を抜かないように、

介護衣服(つなぎ 服)を着せる、安全帯で四肢を固定するなどして抑制する

・手指、下肢の機能を制限するシーネ、ニーブレス、ミトン型の手袋等を装着する。

2.行動制限

1)行動制限の定義

カメラやセンサー、による監視的な抑制

身体には直接触れないが、用具を用いて行動を制限する行為

2)具体的な行為

・患者の行動を把握するための離床センサー等の使用

・ベッド柵(サイドレール)を用いてベッドを囲む行為

※ベッド柵で囲むときは、ADL的に柵を乗り越えられる能力がないことを確認して使用する

Ⅲ 緊急やむをえず身体拘束・行動制限を行う場合

身辺の危機を予測できず、自分自身や他人に生命あるいは身体損傷を及ぼす危険性のある患者に対し、生命の保護、および重大な身体損傷を防ぐため、患者の動作を制限して安全を確保する。安易に「緊急やむをえない」ものとして身体的拘束・行動制限を行うことがないよう身体的拘束・行動制限がもたらす弊害について以下の事項を理解し慎重な判断を行う。

1. 身体的障害

1) 関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡発生等の外的弊害

2) 食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等の内的弊害

3) 拘束からのがれるために転倒や転落事故、窒息等の大事故を発生させる危険性

2. 精神的障害

1) 本人は縛られている理由も分からず、人間としての尊厳を侵害

2) 不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発

3) 拘束されている本人の姿を見た家族に与える精神的苦痛、混乱、罪悪感や後悔

3. 社会的障害

1)職員の士気の低下

2)事業所に対する社会的な不信・偏見を引き起こす

3)身体的拘束による本人の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、更なる医療的処置を生じさせ、経済的にも影響を及ぼす

Ⅳ 緊急やむをえない場合(対象)

Ⅲの緊急やむをえない場合(対象)として以下を想定する。

1.気管内挿管中・胃管チューブ・各種輸液ライン・ドレーン挿入で自己抜去の危険性が予測される場合。

2.意識が朦朧として不穏や転倒転落の危険性がありまた安静や必要な肢位の保持ができない場合。

3.麻痺や筋力低下があり立位・歩行状態が不安定だが、一人でベッドから降りる、

歩こうとして転落・転倒の危険性のある場合(ベッド上に立ち上がる、ベッド柵を乗り越える)。

4.自殺企図、パニック状態や不穏で自分自身や他人に危害を与える可能性がありうる場合など。

5.薬剤による行動の制限は身体的拘束には該当しないが、患者・家族に説明を行い、同意を得て使用する

1)生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度をこえないよう、適正量の薬剤を使用する。

2)行動を落ち着かせるために抗精神薬等を使用する場合は、薬剤の必要性と効果を評価し、適正量の薬剤使用を検討する。必要時には、専門診療科と共同で患者に不利益が生じない量を使用する。

Ⅴ 緊急やむをえない場合に身体的拘束・行動制限を行う場合に該当する4要件

身体的拘束・行動制限をやむなく実施する際は、以下の4つの要件がすべて満たされていることを必要とする。

1.患者または他の患者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと(切迫性)

2.身体的拘束・行動制限を行うこと以外には代替する治療・看護方法がないこと(非代替性)

3.身体的拘束・行動制限が一時的であること(一時性)

4.身体的拘束・行動制限の看視が整っていること(安全性)

以上の要件の判断は、必ず医師と看護師または複数の看護師で行なう。

また実施においては、医師が指示し、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。

Ⅵ 身体的拘束・行動制限の解除基準

やむをえず身体的拘束・行動制限をした場合は常に解除に向けて取り組む。

1.身体的拘束・行動制限解除に向けて毎日、主治医と担当看護師が評価する。

2.身体的拘束・行動制限を行う基準の4要件のうち一つでも該当しなければ解除する。

3.「身体的拘束・行動制限に関する同意書」に同意の署名をした家族が、同意を撤回した場合は解除する。

Ⅶ 記録

医師は身体的拘束・行動制限が必要と判断された場合は指示を行い、指示簿に記録する。

医師・看護師は、身体的拘束・行動制限開始後、観察・アセスメントを記録する。

Ⅷ 身体的拘束・行動制限最小化のための体制

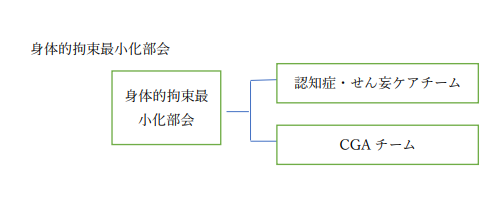

1.身体的拘束最小化部会の設置

院内に身体的拘束・行動制限最小化に係る身体的拘束最小化部会を設置する。

2.部会設置の目的

患者又は他の患者の生命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き組織的に身体的拘束・行動制限を最小化する体制を整備する目的にて部会を設置する

3. 部会の構成

1)認知症・せん妄ケアチーム、CGAチーム

身体的拘束・行動制限の最小化のためには、認知症・せん妄に対する医療の質向上が必要である。そのため部会の中に認知症・せん妄ケアサポートチーム、CGAチームを設け、部会としての活動と連携しながら、活動を行っていく

2)構成員

専任医師 専任看護師を定める

医師 医療職(二) 医療職(三)一般(一)より若干名とする

4.身体的拘束最小化部会の役割

1)身体的拘束・行動制限の実施状況を把握し管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。

2)身体的拘束・行動制限事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。

3)定期的に本ガイドライン・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する

4)身体的拘束・行動制限最小化のための職員研修を開催し、記録をする

5)認知症・せん妄ケアチームの活動の推進

6)CGAチームとの連携を進める

令和7年4月1日より実施