循環器内科

ごあいさつ

技術・理論・知識を地域医療に生かしていきます

当科では、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、心不全、不整脈を中心とした診療を行っています。急性心筋梗塞、急性肺血栓塞栓症、急性心不全、致死的不整脈などの急性期医療から、慢性心不全などの慢性期医療、高血圧などの生活習慣病など、幅広く循環器疾患の診療を行っています。

医療機関の認定

日本循環器学会認定研修関連施設

診療内容・特色

図1

図1

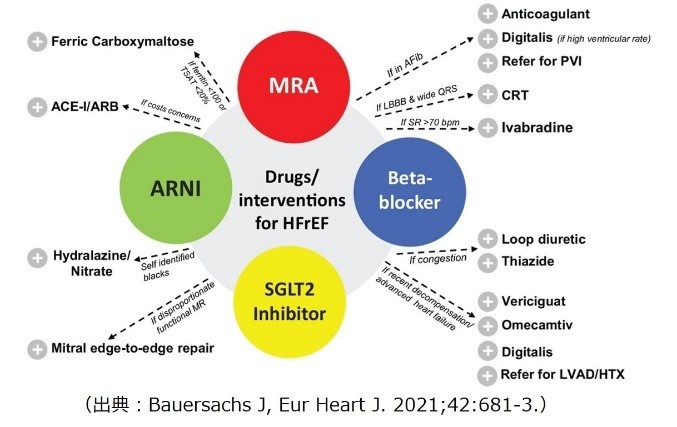

心不全の治療薬はこの10年で大きく進歩し、図1のようにアメリカのコミックスに登場するヒーローチームになぞらえて「ファンタスティック4」と呼ばれる4種類の柱となる薬を中心に治療します。これらを駆使した治療法は実はその投与量・投与順序・増量減量タイミングなど繊細かつ複雑です。

当院では経験に長けた心不全を専門とする医師がおり、心不全チームを結成し多職種連携による心不全チーム治療に取り組んでいます。心不全教育入院クリニカルパスを作成し、心不全チームカンファレンスを行い薬物療法から運動療法、食事療法まで患者さん一人一人に合わせたテーラーメイド医療を行っております。

図2

図2

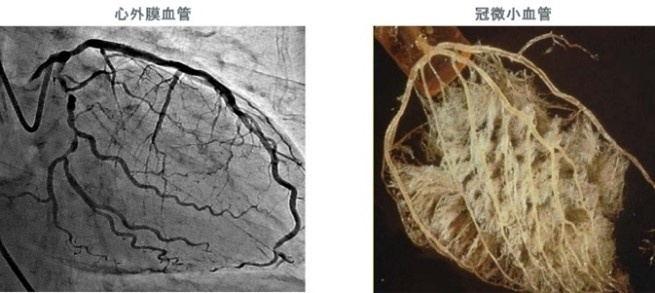

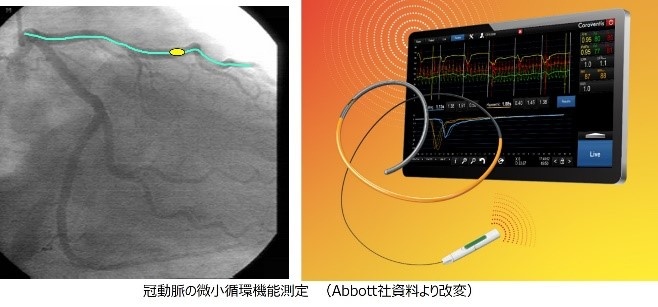

冠動脈造影や冠動脈CTで見える冠動脈は実際の冠動脈の5%に過ぎず95%は右図のように冠微小血管です。INOCA(狭心症の症状がありながらも、画像診断において冠動脈に閉塞性病変を有さない、冠動脈の微小循環障害)の診断を冠動脈造影中に図3、4のような専用のカテーテル機材と解析ソフトを用いて微小血管の血流や抵抗値を測定できるようになりました。

-

図3

図3

-

図4

図4

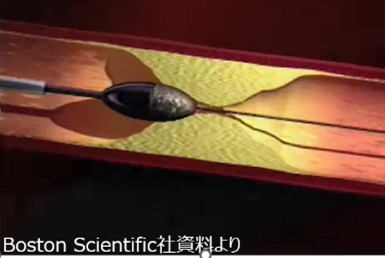

虚血性心疾患の経皮的冠動脈インターベンション(PCI)の現在の問題点は高齢化社会で以前より高度に石灰化した病変を治療しなければならない機会が増えたことです。当科では石灰化を高速回転式カテーテルで切削したり(ロータブレーター™(図5))・ダイヤモンドバック™(図6)、衝撃波で破砕したり(ショックウェーブ™(図7))する石灰化処理が下図のような特殊なカテーテルでできるようになりました。当院では昨年PCI全体の12%でこのような特殊カテーテルを用いた治療をしました。

-

図5

図5

-

図6

図6

-

図7

図7

最近では図8のように異物である薬剤溶出ステントを留置するよりも再狭窄予防の薬剤を血管内に「塗布」する薬剤塗布バルーンの使用頻度が増えており有用です。

不整脈に対しても薬物療法、非薬物療法に対して積極的に取り組んでいます。中でも血行動態の破綻を伴う徐脈性不整脈に対しては、ペースメーカー植え込み術の適応に対する判断が必要です。当院では年間20-30件のペースメーカー植え込み術を行っており、緊急での植え込みにも対応しています。さらに電極リードも皮下ポケットも必要ない、カテーテルで留置するリードレスペースメーカーの植え込み(図9)を開始し令和6年から既に12例の植え込みに成功しています。手術時間は短縮し手術の次の日から元の安静度に戻すことができます。またペースメーカー感染も非常に少なくなります。

-

図8

図8

-

図9

図9

また、EVT(末梢血管治療)の領域も近年デバイスが急速に進歩し、薬物溶出ステント・バルーンやバルーン拡張型ステントグラフトが開発されました。この分野でのスタッフも充実し、今後は更に下肢閉塞性動脈硬化症患者の治療に力を入れたいと考えています。

今後も日進月歩の医療に柔軟に対応し、低侵襲な検査による正確な診断と、適切な治療を心がけていきます。

循環器内科統括部長 油布 邦夫

循環器内科部長 岡田 憲広

- 肝胆膵センター

- 腎・泌尿器センター

- 呼吸器センター

- 関節リウマチ・膠原病センター

- 内分泌・糖尿病内科

- 呼吸器内科

- 消化器内科

- 肝胆膵内科

- 循環器内科

- リウマチ科

- 腎臓内科

- 脳神経内科

- 外科

- 呼吸器外科

- 乳腺外科

- 心臓血管外科

- 整形外科

- 腎・泌尿器外科

- 歯科・歯科口腔外科

- 産婦人科

- 脳神経外科

- 眼科

- 形成外科

- 耳鼻咽喉科

- 皮膚科

- 放射線科

- 救急科

- 病理診断科

- 麻酔科

- リハビリテーション科

- 院長あいさつ

- 理念・特色

- 病院概要

- 専門医等一覧

- 広報

- 医師面談について

- 患者満足度調査

- 治験・倫理委員会

- 当院の指針

- 病院概況・病院情報の公表

- 医療機能評価認定

- 厚生労働大臣が定める掲示事項

- 施設基準届出一覧

- 入札・契約情報